Lo stesso versetto ne descrive il metodo (prāṇotkramaṇaprakāra). Dall’ultimo centro e dalla Prakṛti causale esce il corpo sottile, conosciuto individualmente come Taijasa e collettivamente (cioè nell’aspetto Īśvara) come Hiraṇyagarbha. Con quest’ultimo termine viene indicata la manifestazione del Paramātmā nell’Antaḥkaraṇa; nella sua manifestazione di Prāṇa è detto Sūtrātman, e quando si palesa mediante questi due veicoli senza differenziazione è conosciuto come l’Antaryāmin. I Cakra sono i centri corporei del mondo della manifestazione differenziata, con i suoi corpi grossolano e sottile derivanti dal loro corpo causale, e i suoi tre piani di coscienza nella veglia, nel sogno e nel sonno senza sogni.

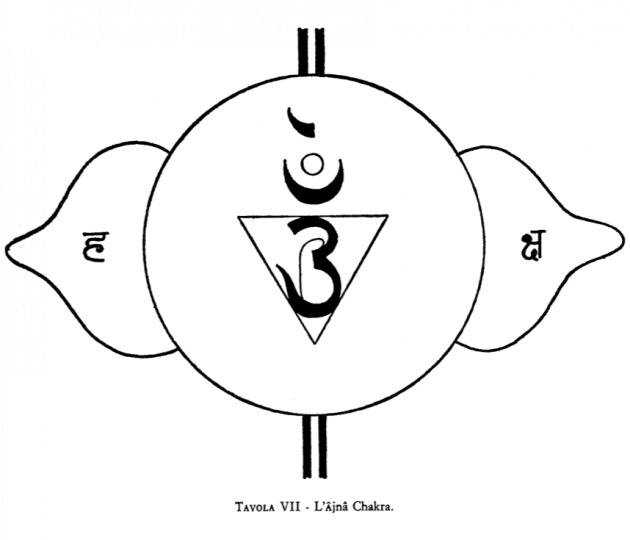

Sopra l’Ājñā Cakra vi sono i Cakra minori (vv. 32-39) chiamati Manas e Soma, che nei testi qui tradotti non sono nominati. Il Manas Cakra è un fiore di loto a sei petali, sui quali si trovano le sensazioni dell’udito, del tatto, della vista, dell’odorato, del gusto e le sensazioni del sogno e dell’allucinazione originate da un centro. Sopra questo vi è ancora il Soma Cakra, un fiore di loto a sedici petali con certe Vṛtti che saranno descritte in seguito. In codesta regione vi sono “la casa senza sostegno” (Nirālambapurī), “dove gli yogī vedono il radioso Īśvara”, i sette corpi causali (v. 39), che sono aspetti intermedi di Ādyā Śakti, e il fiore di loto bianco a dodici petali vicino al pericarpo del Sahasrāra (vv. 32-39).

In questo loto a dodici petali vi sono il triangolo A-ka-tha, che circonda l’altare ingioiellato (Maṇipiṭha) sull’isola di gemme (Maṇidvīpa), situata nell’Oceano di Nettare [49], con Bindu sopra e Nāda sotto, e il triangolo Kāmakalā con il Guru universale, o Paramaśiva. Poi, al di sopra, nel pericarpo, vi sono i Maṇḍala Sūrya e Candra, e il Parabindu circondato dai sedici e diciassette digiti dell’orbita lunare. Nel Candra Maṇḍala vi è un triangolo. Sopra la Luna vi è Mahāvāyu e poi il Brahmarandhra con Mahāśaṅkhinī.

Il fiore di loto a dodici petali e quello collegato con esso sono il soggetto speciale della breve opera Padukāpañcaka Stotra, qui tradotta, che è un inno di Śiva in lode del “Quintuplice Sgabello”, con un commento di Śrī Kālīcaraṇa. Gli sgabelli sono variamente classificati; secondo la prima classificazione sono: 1) il fiore di loto bianco a dodici petali nel pericarpo del fiore di loto Sahasrāra. Qui si trova 2) il Triangolo invertito, la dimora di Śakti chiamata A-ka-tha. 3) La regione dell’altare (Maṇipīṭha) ai lati del quale sono Nāda e Bindu. Il Guru eterno, “bianco come una montagna d’argento”, deve essere oggetto di meditazione, come pure l’Altare ingioiellato (Maṇipīṭha). 4) Il quarto Pādukā è lo Haṃsa situato sotto l’Antarātman e 5) il Triangolo sul Pīṭha. Le differenze tra questa e la seconda classificazione sono spiegate nella nota al v. 7 del Padukāpañcaka. Secondo quest’ultima l’ordine è il seguente: 1) il fiore di loto a dodici petali, 2) il triangolo chiamato A-ka-tha, 3) Nāda-Bindu, 4) il Maṇipīṭha-maṇḍala e 5) lo Haṃsa che forma il Kāmakalā triangolare. Questo Triangolo, il Tattva supremo, è formato da tre Bindu che il testo chiama Bindu Candra (Luna), Sūrya (Sole) e Vahni (Fuoco), conosciuti anche come Bindu Prakāśa, Vimārśa [50] e Miśra. È lo Haṃsa conosciuto come il Kāmakalā triangolare, l’incarnazione di Puruṣa-Prakṛti. Il primo è il Bindu Haṃkāra all’apice del triangolo, e gli altri due Bindu, chiamati Visargaḥ o Sa, sono Prakṛti. Questa Kāmakalā è la Mūla (radice) del Mantra. Lo Śabdabrahman con il suo triplice aspetto e le sue energie è rappresentato nei Tantra da questa Kāmakalā che è la dimora di Śakti (Ābalālayaṃ). Questo Supremo Triangolo, come tutti gli Yonipīṭha, è invertito. Possiamo qui notare che Śakti è rappresentata da un triangolo perché si manifesta nei tre aspetti di volontà, azione e conoscenza (Icchā, Kriyā, Jñāna). Così, sul piano materiale, se esistono tre forze, non c’è altro modo per esprimere la loro interazione che con la forma di un triangolo nel quale, sebbene ognuna sia separata e distinta dall’altra, sono non pertanto tutte collegate, formando parte di un tutto. Agli angoli del Triangolo vi sono due Bindu, e all’apice un unico Bindu. Questi sono i Bindu del Fuoco (Vahni-bindu), della Luna (Candra-bindu) e del Sole (Sūrya-bindu) [51]. Tre Śakti emanano da codesti Bindu e sono indicate dalle linee che uniscono i Bindu, formando così il triangolo. Queste linee sono una della Śakti Vāmā, una della Śakti Jyeṣṭhā e una della Śakti Raudrī. Queste Śakti sono la Volizione (Icchā), l’Azione (Kriyā) e la Conoscenza (Jñāna). Con esse vi sono Brahmā, Viṣṇu e Rudra, associati ai Guṇa Rajas, Sattva e Tamas.

I lati del triangolo che emana dai tre Bindu o Haṃsaḥ sono formati da quarantotto lettere dell’alfabeto. Le sedici vocali, a cominciare da A, formano un lato; sedici consonanti, a cominciare da Ka, formano il secondo lato, e le sedici lettere seguenti che cominciano con Ṭha formano il terzo lato. Il triangolo è perciò conosciuto come il triangolo A-ka-ṭha. Nei tre angoli interni del triangolo si trovano le restanti lettere Ha, Lḷa e Kṣa. Lo Yāmala parla di questa sede così: “Parlo ora della Kāmakalā”, e continua: “È Lei l’eterno Uno che è i tre Bindu, le tre Śakti e le tre Forme (Trimūrti)”. Il Bṛhat-śrī-krama, occupandosi di Kāmakalā, dice: “Dal Bindu (cioè il Parabindu) Ella ha assunto la forma di lettere (Varṇāvayavarūpiṇī)”. Il Kaulordhvāmnāya dice: “Il triplice Bindu (Tribindu) è il Tattva supremo che incarna in sé Brahmā, Viṣṇu e Śiva”. [52] Il triangolo composto dalle lettere è un’emanazione del Bindu. Queste lettere sono conosciute quali Mātṛkā Varṇa. Esse formano il corpo di Kulakuṇḍalinī, [53] lo Śabdabrahman, essendo nel loro stato Vaikharī le diverse manifestazioni del “suono” primario, non manifestato (Avyaktanāda). Esse appaiono quali Śabda manifestato nell’auto-divisione del Parabindu, poiché questa auto-divisione segna l’apparire della Prakṛti differenziata. Il commento al Pādapāñcaka (v. 3) dice che il Bindu è la Paraśakti stessa, e le sue variazioni sono chiamate Bindu, Nāda e Bīja, o Sole, Luna e Fuoco, poiché Bindu, il Sole, è rosso e Nāda, la Luna, bianca. [54] Questi formano il Cinmaya o Ānandamayakośa, involucro della coscienza e della beatitudine (Pādapāñcaka, v. 3). I due Bindu che formano la base del triangolo sono il Visarga (ib., v. 4). Nell’Śṛṅgārakalpadruma si afferma: “Haṃkāra è Bindu o Puruṣa, e Visarga è Saḥ o Prakṛti. Haṃsaḥ è l’unione del maschio e della femmina e l’universo è Haṃsaḥ”. La Kāmakalā triangolare è formata pertanto da Haṃsaḥ (ib.). Lo Haṃsapīṭha è composto di Mantra (ib., v. 6). Data la grande importanza dell’argomento, riportiamo qui altre fonti autorevoli, oltre quanto è dato dall’opera qui tradotta. Nel commento al verso 124 della Lalitāsahasranāma, in cui la Devī è concepita nella forma di Kāmakalā (Kāmakalārūpā), Bhāskararāya dice: “Vi sono tre Bindu e la Hārdhakalā. [55] Tra questi Bindu il primo è chiamato Karṇa e lo Hakārārdha è detto Kalā”. [56] Egli aggiunge che la natura di Kāmakalā è descritta nel Kāmakulāvilāsa nei versi che cominciano: “La Śakti suprema (Parāśakti) è l’unione manifestata di Śiva e Śakti nella forma di seme e di germoglio”, e finiscono: “Kāma significa desiderio e Kalā lo stesso”.

Si dice che i due Bindu sono il Fuoco e la Luna. [57] Kāma, la Volontà creativa, è sia Śiva sia Devī, e Kalā è la loro manifestazione. Perciò è detta Kāmakalā. Ciò è spiegato nel Tripurasiddhānta: “O Pārvatī, Kalā è la manifestazione di Kāmeśvara e Kāmeśvarī; perciò è conosciuta come Kāmakalā”. [58] Oppure Ella è la manifestazione (Kalā) del desiderio (Kāma) [59], cioè di Icchā. Il Kālika Purāṇa dice: “Devī è chiamata Kāma, perché venne in un luogo segreto sulla cima azzurra della grande montagna (Kailāsa) insieme con Me a causa del desiderio (Kāma): perciò Devī è detta Kāma. Essendo anche Colei che dà o esaudisce il desiderio, che desidera ed è desiderabile e bella, che rinnova il corpo di Kāma (Manmatha) e lo distrugge, è chiamata perciò Kāma”. [60]

Dopo che Śiva (con cui Ella è una sola entità) ebbe distrutto Kāma, quando cercava di distruggere il Suo Yoga con l’instillazione della passione, Ella (con cui Egli è un’unica entità) diede un corpo nuovo a “Colui che non ha corpo” (Ananga). Essi distruggono i mondi e li richiamano a sé attraverso il sentiero dello Yoga cosmico, poi nuovamente li creano in virtù del loro desiderio e volere (Icchā). Questi Bindu e Kalā sono nominati nel famoso inno “Onda di Beatitudine” (Mandalāhārī). [61]

Questa Devī è la grande Tripurasundarī. Nṛsiṁhānandanātha, Guru di Bhāskararāya, scrisse il verso seguente che il discepolo così commenta: “Io inneggio a Tripurā, il tesoro di Kula [62], che è rossa di bellezza; le Sue membra sono simili a quelle di Kāmarāja, adorato dalle tre Devatā [63] dei tre Guṇa; che è il desiderio (o volontà) di Śiva; [64] che dimora nel Bindu e manifesta l’universo”. È detta Tripurā (spiega il commentatore già citato) [65] perché ha tre (Tri) Pura (lett.: città, ma qui Bindu, angoli, linee, sillabe, ecc.).

Il Rudrayāmala Purāṇa dice: “Ella ha tre angoli (nella Yoni triangolare) come pure tre circoli (i tre Bindu), e il suo Bhūpura [66] ha tre linee. Si dice che il Suo Mantra consti di tre sillabe [67] e che Ella abbia tre aspetti”. Anche Kuṇḍalinī ha una triplice energia per poter creare i tre Dei (Brahmā, Viṣṇu, Rudra). Pertanto, essendo la suprema energia, triplice ovunque, è chiamata Tripurasundarī [68]. Il commentatore afferma che queste sillabe sono i tre Bīja delle tre suddivisioni (di Pañcadaśī) – cioè Vāgbhava, Kāmarāja e Śakti, che secondo il Vāmakeśvaratantra sono la Jñānaśakti che dà la salvezza, Kriyāśakti e Icchāśakti.

Si parla anche di tre pāda come di Tripurā bianco, rosso e variegato. [69] Altrove, per esempio nel Varāha Purāṇa, si dice che la Devī ha assunto tre forme, bianca, rossa e nera: ciò designa la Suprema Energia con gli attributi sāttvico, rājasico e tāmasico. [70] L’unica Śakti diventa triplice per produrre effetti.

Nelle meditazioni su Kāmakalā (dhyāna), i tre bindu e hārdhakalā vengono considerati come esistenti nel corpo della Devī Tripurasundarī. Il Commentatore, a proposito del verso dell’āgama citato, dice così: [71] “Nel quinto sacrificio (yajña) il sādhaka si rappresenti che la sua ātmā non differisce in alcun modo dall’unico e solo Śiva, e si rappresenti Kuṇḍalinī, sottile come un filo, comprendente tutte le Śakti, ed estendentesi dal fiore di loto ādhāra al Paramaśiva. Si rappresenti nel Suo corpo (Tripurasundarī) i tre bindu, i quali raffigurano icchā, kriyā e jñāna; la Luna, il Fuoco e il Sole; rajas, tamas, sattva; Brahmā, Rudra, Viṣṇu; e mediti quindi sulla citkalī che è la Śakti sottostante. [72]

Il bindu che è la “faccia” indica Viriñchi [73] (Brahmā) associato con il guṇa rajas. I due bindu che sono i “seni” e sui quali si deve meditare nel cuore, indicano Hari [74] (Viṣṇu) e Hara [75] (Rudra), associati con i guṇa sattva e tamas. Al di sotto di questi va meditato sulla Yoni che è sopra la citkalī sottile, designante i tre guṇa e da identificare con queste tre devatā. [76]

La meditazione consigliata nello Yoginī Tantra è la seguente: “Raffiguratevi che sopra Kalā vi siano tre bindu e che da essi esca una fanciulla sedicenne risplendente della luce di milioni di soli nascenti che illuminano ogni punto del firmamento. Immaginate che il Suo corpo, dal capo alla gola, nasca dal bindu più alto, e che dalla gola al centro il Suo corpo, con i due seni e le tre linee di bellezza del ventre (trivalī), nasca dai due bindu inferiori. Poi immaginate che il resto del Suo corpo, dal sesso ai piedi, nasca da Kāma. Così formata, Ella è poi vestita e adornata di ogni genere di ornamenti, e Brahmā, Īśa e Viṣṇu l’adorano. Il sādhaka deve quindi raffigurarsi che il suo proprio corpo è con te codesta Kāmakalā.” [77]

Lo Śrī Tattvārṇava dice: “Gli uomini gloriosi che fanno atto di adorazione in quel corpo in sāmarasya [78] sono liberati dalle onde di veleno dell’insolcabile mare del mondo (saṃsāra).”

Note

46. ^ A prima vista potrebbe non sembrare così, ma l'importanza dell'ano è ben nota agli esperti di medicina. Dagli studi sulla sua sensibilità è nata addirittura una cosiddetta "psicologia dell’ano".

47. ^ Il naso è un centro in cui si può acuire o reprimere l'eccitazione sessuale. Sebbene l'organo di riproduzione sia posto più in alto del Mūlādhāra, è da questo che procede, in sostanza, la forza sessuale.

48. ^ Vedi post.

49. ^ Nell'adorazione mentale l'altare ingioiellato dell'Iṣṭadevatā è nel fiore di loto ad otto petali, sotto l’Anāhata. L’Isola delle Gemme è uno stato supremo di Coscienza, e l'Oceano di Nettare è la stessa Coscienza infinita. Circa i corpi causali vedi Garland of Letters.

50. ^ Per questo termine, vedi Mahāmāyā e Kāmakalāvilāsa in Tantrik Texts.

51. ^ Il Kāmakalāvilāsa dice: "Bindu-trayamayas tejas-tritayaḥ" (tre Bindu e tre fuochi). Tripurasundarī siede nel Cakra che è composto di Bindu (Bindu-maye cakre). La sua dimora è il grembo di Kāmeśvara, la cui fronte è ornata della luna crescente. Ella ha tre occhi, che sono il Sole, la Luna e il Fuoco.

52. ^ La Maheśvarī-saṁhitā dice: "Sūrya, Candra e Vahni sono i tre Bindu, Brahmā, Viṣṇu e Śambhu sono i tre lati".

53. ^ Il Kāmakalāvilāsa dice: "Eka-pañcāśad-akṣarātmā" (Ella è nella forma delle cinquantun lettere). Vedi Tantrik Texts, vol. IX.

54. ^ Questa affermazione è in contrasto con la precedente di Raghava Bhaṭṭa, secondo cui Bindu è la Luna e Nāda il Sole.

55. ^ Detta anche Hakarārdha — cioè "metà della lettera Ha".

56. ^ Bindu-trayaṁ hṛdhyakāla ca ityatra prathamo binduḥ kīlmakhyāś cara-mā kālā ca iti pratyāhāranyāyena Kāmakalāvilāse tu ucyate.

57. ^ Tasyāḥ svarūpaṁ sphuṭaśiva-śakti-samagamabījaṁ kurarūpinī parā śaktir ityārabhya karṇaḥ kāmanīyatayā kalā ca dahanenduvigrahau hindu ityantena nirṇītaṁ tarka Kāmakalāvilāse tadrūpetyarthaḥ (ib.).

58. ^ Kāmayoh kaleti vā, taduktam, Tripurāsiddhānte Tasya Kāmeśvarākhyasya Kāmeśvaryāś ca Pārvatī Kalākhyaś salilā sa ca khyatā Kāmakalā iti sā.

59. ^ Kāmaś cāsau kalārūpa cheti vā.

60. ^ Kāmāpadamātra-vacvatāvāb Kālipurāṇe pratipādanāt. Kāmārthaṁ āgata yasmāt mayā sṛddham Mahāgīrau Kāmakhyā procyate devī nīlakuṭaro gatā. Kāmada krīmini kāmyā kanta kāmingadāyanti Kāmagaṇāśinī yasmāt Kāmakhyā tena kathyate. Iti ṣaḍakṣaram idam nama (ib.).

61. ^ Mukham binduṁ kṛtvā, kuchayugam adhas tasya tadadho Hakarārdhaṁ dhyāyet haramaliśī te manmathakalāṁ (v. 19).

(Si contempli il primo Bindu come il viso della Devī e gli altri due Bindu come i Suoi due seni e, sotto, la metà di Ha). La mezza Ha è la Yoni, il grembo e l'origine di tutto. Vedi Lalitā, v. 206.

62. ^ Kulanidhi. Nel senso letterale comune Kula significa razza o famiglia, ma ha vari altri significati: Śakti (Akula è Śiva), la gerarchia spirituale dei Guru, il Mūlādhāra, la dottrina dei Kaula tantrici, ecc.

63. ^ Viṣṇu, Brahmā e Rudra, portatori rispettivamente delle qualità di Sattva, Rajas e Tamas.

64. ^ Secondo il commentatore, il significato di Ekām tarkaṁ è questo. Ekā — a + i = e. Secondo il Vishva Dictionary, "A" significa, tra l'altro, Īśa o Śiva e, secondo l'Anekārthadhvani-māṇiārī Lexicon, I = Manmatha, cioè Kāma o desiderio. Perciò Eka è la sposa di Śiva, o Śivakāma, il desiderio o volontà di Śiva.

65. ^ Introduzione alla Lalitā.

66. ^ Quella parte dello Yantra di forma comune che contiene al centro il disegno particolare. Tuttavia può esservi qui un riferimento alle tre linee esterne dello Śrīcakra.

67. ^ Vedi post. Il Kāma Bīja è Klim. Klimkāra è Śivakāma. Īm significa qui il Kāmakalā allo stato Turiya, attraverso il quale si raggiunge Mokṣa, donde il detto (ib., v. 176) che colui il quale ode il Bīja senza Ka e La non giungerà al luogo nelle buone azioni — cioè non andrà nella regione dove si arriva mediante le buone azioni, ma attingerà soltanto quella che si può raggiungere con la conoscenza (vedi ib., vol. 189, ove è citato lo Yoginīhṛdaya Tantra).

68. ^ Possiamo dare altri esempi, come il Tripurāṇava, il quale dice che la Devī è chiamata Tripurā perché ha la sua dimora nelle tre Nāḍī (Suṣumṇā, Piṅgalā e Idā; v. post) e in Buddhi, Manas, Citta (v. post).

69. ^ Secondo una nota di R. Anantakrishna Śāstrī, traduttore della Lalitā, p. 213, i tre "piedi" sono così spiegati in un'altra opera di Bhāskarārāya: bianco, il puro Samvit (Coscienza) non macchiato da alcuna Upādhi; rosso, il Parāhaṁtā (Suprema Individualità), la prima Vṛtti (modificazione) della Samvit; e variegato, la modificazione (Vṛtti) suddetta, considerata inseparabile dall’"Io". Essi sono conosciuti come i "tre piedi" (Chātanta tritaya): Indu (bianco), Agni (rosso), Ravi (variegato).

70. ^ Anche il Devī Bhāgavata Purāṇa dice: "La Śāmbhavī è bianca; Śrīvidyā è rossa e Śyimā nera". Lo Yantra di Śrīvidyā è lo Śrīcakra menzionato.

71. ^ Śaṁkarācārya-granthāvalī (Vol. II), ed. Śrī Prasanna Kumāra Śāstrī. Le note dell'editore si basano sul Commentario di Acyutānanda Svamī.

72. ^ Atha pañcamayāge abhedabuddhya ātmānam śivarūpam ekūtmanam vibhāvya ādhāritam paramaśivāntam sūtiarūpam sūkṣmūm kuṇḍalinīm sarva-śaktirūpām vibhāvya sattva-rajas-tamas-guṇa-sūcakam brahmaviṣṇu-śiva-śaktyātmakam sūrya-agni-candra-rūpam bindutrayam tasya aṅge vibhāvya adhaś citkālam dhyāyet (Comm. al v. 19).

73. ^ Cioè Colui che crea, da Vi + rich.

74. ^ Colui che toglie o distrugge (harati) ogni pena e ogni peccato.

75. ^ Lo stesso.

76. ^ Mukham binduṁ kṛtvā rajo-guṇa-sūcakam Vīrincyatmakam binduṁ mukham kṛtvā, tasyādho hṛdayasthāne sattva-tamo-guṇa-sūcakam Hariharātmakam bindudvayam kuchayugam kṛtvā, tasyādhaḥ yoni-guṇa-traya-sūcakam Harihara-Vīrincyatmikam sūkṣmam citkālam hakarārdham kṛtvā yonyantargata-trikona-ākṛtim kṛtvā dhyāyet (Comm. al v. 19).

77. ^ Vedi Nityapūjā-paddhati, di Jaganmohana Tarkālaṁkāra, p. 199 e segg.

78. ^ Cioè sentendo alla stessa maniera o essendo tutt'uno; omogeneità; unione di Śiva e Śakti.

Commenti

Questo articolo non ha commenti.

Aggiungi un tuo commento: